Foto: privat

Text: Sabina Butz![]() Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

Ein Rittergut umweht allein durch seinen Namen ein gewisser Mythos. Etwas Unheimliches, etwas Abenteuerliches, etwas aus der Zeit Gefallenes – vielleicht trifft das die Faszination am besten.Das ehemalige Rittergut Bockum in Meschede wurde 1398 erstmals erwähnt – damals als Lehen der Probstei des Stiftes Meschede. Als Besitzer wird die Familie von Bockum genannt. Durch einen Tausch gegen das Rittergut Weslarn im Kreis Soest gelangte später die Familie von Wesseler in den Besitz des Gutes. Einer der nachfolgenden Eigentümer führte den Namen von Bockum-Dolffs.

Weitere Besitzer waren die Familien von Kleinsorgen, von Papen und bis 1841 die Familie von Schade. Nachdem Freiherr Joseph von Schade ohne Erben starb, vermachte er das Gut seiner Nichte Theresia von Schade, Tochter seines Bruders. Sie heiratete am 25. November 1841 den späteren Landrat des Kreises Meschede: Freiherr Johann von Devivere.

Wandel und Gewerbe

Später befand sich das Gut Bockum im Besitz der Familie Dameris. Bis Ende der 1980er Jahre war dort das Zweitwerk der Strickwarenfabrik Sophie Stecker untergebracht. Nach der Aufgabe des Betriebs wurden Teile des Guts gewerblich vermietet. Der Südflügel gelangte in den Besitz eines Dachdeckerbetriebs. Im Jahr 2005 kaufte M. Dameris, Sohn der Familie, den Südflügel zurück.

Die Nebengebäude beherbergten bis 2011 eine Manufaktur für ökologisch verträglich konzipierte Holzwohnwagen. Teile der Bausubstanz wurden restauriert: Das Gutshaus erhielt eine neue Dacheindeckung, und die zum Gut gehörende Marienkapelle wurde umfangreich instand gesetzt. Der historische Altar erfuhr 2006 eine aufwendige Restaurierung und zeigt sich heute wieder in seiner ursprünglichen Form.

Erhalt durch Verantwortung

Im Jahr 2011 wurde das Gut an ein Ehepaar verkauft. Seitdem befindet es sich im Besitz einer denkmalschutz-verbundenen Eigentümerin, der es um mehr geht als museale Ritterabenteuer. Sie lebt und engagiert sich für die Bewahrung und Integration historischer Bausubstanz in unsere Gegenwart.

(Foto links: privat)

Architektur und Bestand

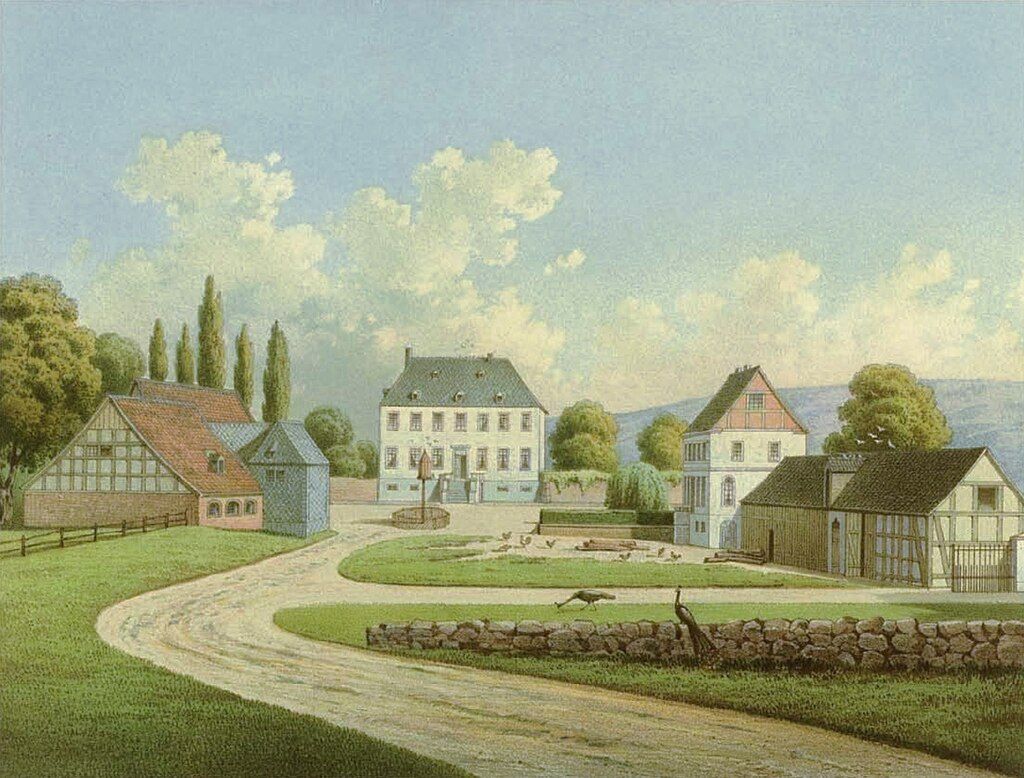

Im Zentrum des Gutes steht ein imposantes, zweigeschossiges Herrenhaus mit sieben Fensterachsen, errichtet um 1800. Eine repräsentative Freitreppe und ein hohes Walmdach vervollständigen das Bild.

Die Marienkapelle trägt eine Inschrift mit dem Jahr 1731. Sie zeigt sich als schlichter Saalbau mit Giebelreiter, ein Bauwerk zwischen Spätbarock und Rokoko. Der dem Bildschnitzer Heinrich Strotmann zugeschriebene Altar dürfte jedoch bereits zwischen 1620 und 1630 entstanden sein – und ist damit deutlich älter als die Kapelle selbst.

Ein hufeisenförmiger Wirtschaftshof umgibt das Ensemble. Denkmalrechtlich erfasst sind das Forsthaus, die Kapelle sowie die Allee, die nordöstlich vom Gutshaus führt. Weitere Bestandteile des historischen Gutes dürften einst Stallungen, Remisen, Speicher, Fischteiche, Wiesen und Ackerland gewesen sein – ein stattliches Anwesen, dessen Dimensionen sich auch heute noch erahnen lassen.

Public domain, via Wikimedia Commons