So einen Drachen musste man sich wohl vorstellen wie einen Dinosaurier Plateosaurus, der am häufigsten in Mitteleuropa vorkam. Allerdings gab es die ersten Menschen erst sehr viel später, so dass sich Menschen und Saurier nie begegnet sein können. Doch wer weiß, vielleicht hat eines dieser ur-uralten Geschöpfe in Marsberg überlebt… 😉

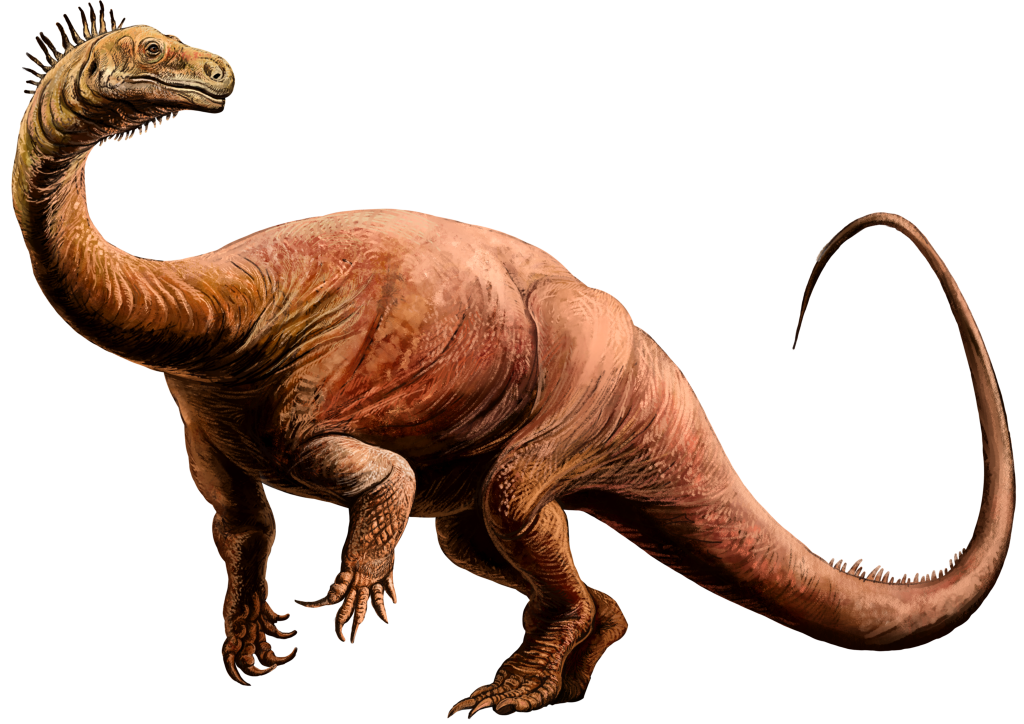

Bild links: Rekonstruktion eines Planteosaurus Entgelhardti Diese Saurierart lebte vor mehr als 200 Millionen Jahren in Mittel- und Westeuropa. Die Saurier waren zwischen 5 und 10 m lang und wogen zwischen 600 kg und vier Tonnen. Die Tiere wurden meist nur 12 bis 20 Jahre alt.

Bild: DataBase Center for Life Science (DBCLS), CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Siegfried hatte also den Drachen besiegt, um die Menschen von dieser Plage zu befreien. Aber es ging auch um einen Schatz. Die Sage sagt, dass es der Goldschatz der Nibelungen war, den der Drache Fafnir hütete.

Der Ort des Geschehens um die Siegfried-Sage ist nicht sicher. Die einen sprechen vom Niederrhein, manche verorten sie in das Kyffhäuser-Gebirge nach Thüringen. Und die Sauerländer eben nach Marsberg. Wie auch immer, im Gedächtnis bleibt die Sage allein schon durch die Namen der Höhlen unterhalb des Buttenturms: die Drakenhöhlen.

In den feuchten Gängen fließen zwei Quellen, die einst zur Wasserversorgung der Stadt Obermarsberg genutzt wurden. Die größte Höhle soll über sechzig Meter lang sein – eine verwinkelte, kühle Welt aus Stein, Wasser und Dunkelheit. Es gibt da auch noch eine alte Geschichte, dass von der kleinen Drakenhöhle ein unterirdischer Gang bis unter das Rathaus von Obermarsberg geführt haben soll…

Das war in der Zeit zu Ende des 13. Jahrhunderts. Damals waren der Klosterbezirk und „Stadtberge“, wie man Marsberg damals nannte, von einer starken, mit sieben Türmen bewehrten Stadtmauer umgeben. Die Stadtmauer war durch zwei verschließbare Tore begehbar. Von der Befestigung ist der Buttenturm auf der Nordseite noch erhalten. Dieser war der Stadtmauer vorgelagert und diente der Bewachung der Höhlenquelle.

Rund um die Drakenhöhlen gibt es noch mehr Geschichten. So soll – ist auf einem Hinweisschild zu lesen – nachts eine geheimnisvolle, vermummte Frauengestalt König Karl einen unterirdischen Gang zur Eresburg gezeigt haben Am nächsten Tag gelangten die Franken durch diesen Gang in die Burg, konnten die Sachsen besiegen und deren Götzenbild, die Irminsul, zerstören. Der Schatz, der in den Höhlen verborgen liegen, wurde bis heute nicht gefunden. Zu gut wird er von den Hollen, den Berggeistern, bewacht.

Die Höhlen faszinieren nicht nur fantasiebegeisterte Menschen, auch für Geologen sind sie aus mehreren Gründen interessant.