Die Volksschulen dienten zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Hilfsinstrumente der kirchlichen Gemeinden. Damit war auch der Lehrplan festgelegt: Die Bibel sollte gelesen werden können, das Schreiben eher rudimentär, und das Rechnen spielte zunächst keine Rolle. Später wurde es gegen Extraschulgeld angeboten.

Seit 1794 verpflichtete das Preußische Allgemeine Landrecht alle Kinder zum achtjährigen Schulbesuch – wobei zwischen Verpflichtung und Realität eine große Lücke klaffte. Es gab viele Ausnahmen für Kinder, die zuhause helfen mussten. Sie sollten am Sonntag in den Pausen zwischen der Arbeit unterrichtet werden – wie auch immer man sich das vorstellen mag. Schätzungen belegen, dass nur etwa die Hälfte aller Kinder in den Genuss eines regelmäßigen Schulunterrichts kam. Die andere Hälfte musste zu Hause mitarbeiten. Gelegentlich lag es auch an den weiten und beschwerlichen Schulwegen zur nächsten Schule und am zu entrichtenden Schulgeld, das es den Eltern schwer bis unmöglich machte, ihre Kinder in die Schule zu schicken.

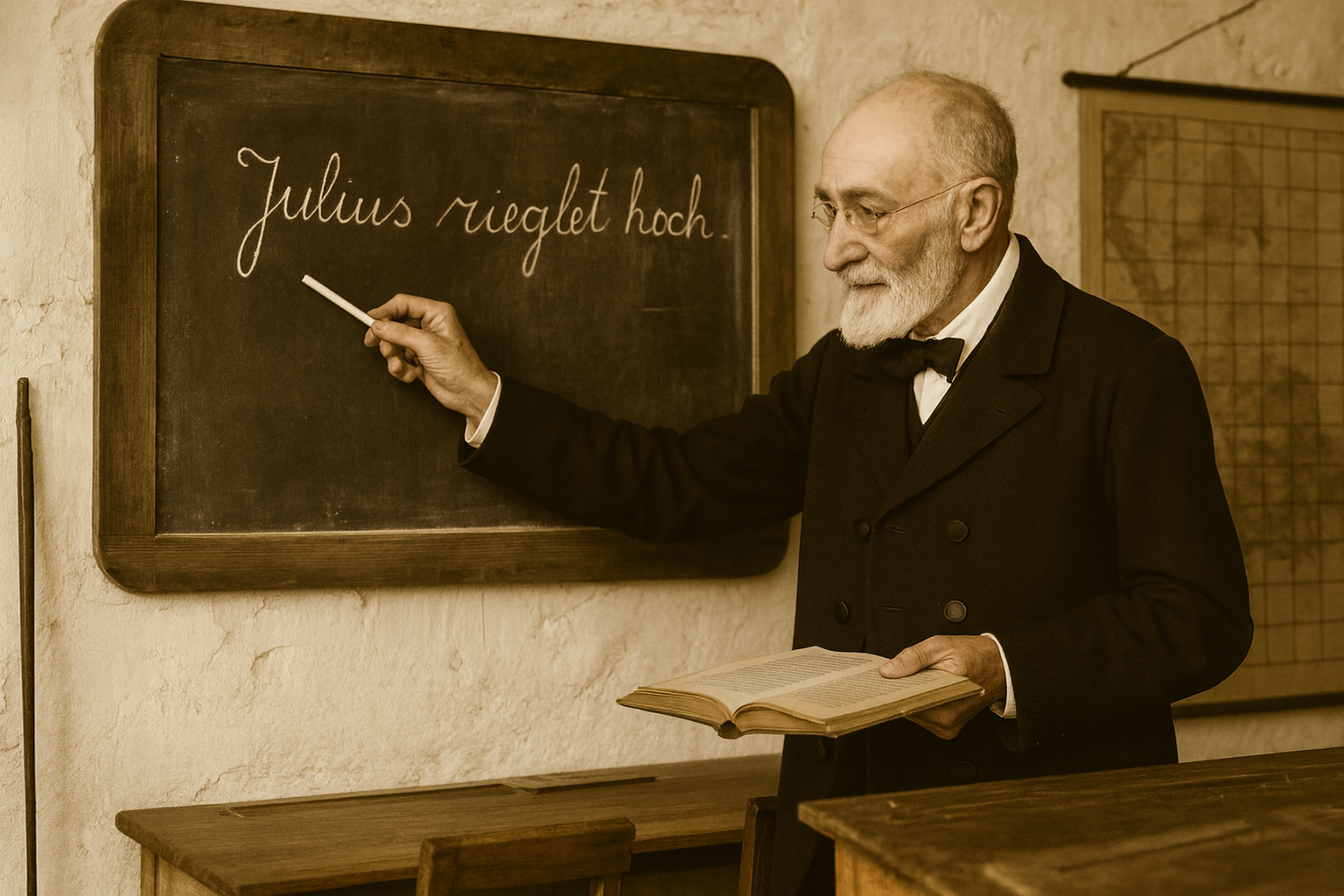

Lehrertätigkeit war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nicht an ein Studium oder eine Seminarausbildung gebunden. Man lernte vom Vorgänger. Viele Lehrer übten ihren Beruf als Nebentätigkeit aus. Wegen der miserablen Bezahlung mussten sie als Küster oder Kantor ihren Lebensunterhalt aufstocken. Handwerker wie Schneider oder Schuhmacher sind als Lehrer nachweisbar. Die räumlichen Verhältnisse waren desolat: Es gab Elementarschulen mit über 100 Kindern, die in einem Raum ohne Altersdifferenzierung von einem Lehrer unterrichtet wurden – dieser war allerdings mit Stock und Prügelgewalt ausgestattet, von der selbstverständlich Gebrauch gemacht wurde.