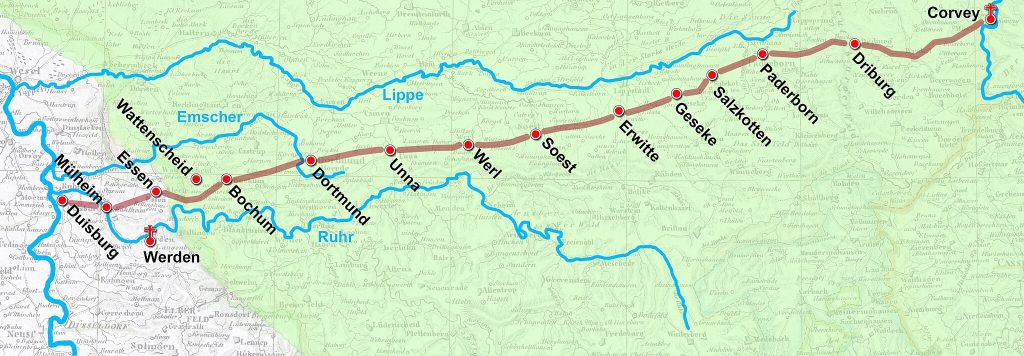

Karte: Heinrich Kämpchen, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Text: Christel Zidi![]() Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

Schon zur Zeit Karls des Großen (747-814) war der Hellweg eine bedeutende Lebensader: Er verband den Rheinraum mit Ostfalen und führte weiter bis nach Mitteldeutschland. Könige und Kaiser reisten über ihn zwischen Aachen, Paderborn und später auch Magdeburg. Kein Wunder also, dass der Hellweg im Mittelalter als Königsstraße galt – wer hier unterwegs war, stand unter dem besonderen Schutz des Königs, dem sogenannten „Königsfrieden“.

Ursprünglich handelte es sich nicht um eine einzelne Straße, sondern um ein ganzes Netz paralleler Spuren, die sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Hauptstrecke verdichteten. Funde belegen, dass der Hellweg schon in der Bronze- und Eisenzeit genutzt wurde. Über viele Jahrhunderte blieb die Trasse nahezu unverändert und bildet noch heute in Teilen die Basis moderner Verkehrswege wie der B1 und der A44.

Doch nicht nur Herrscher und Gesandte nutzten ihn. Auch Händler wussten die gut begehbare Trasse zu schätzen. Salz, Eisenwaren, Tuche und Wein wanderten gen Osten, während Vieh, Holz und Getreide aus den Mittelgebirgen Richtung Rheinland transportiert wurden.

Entlang der Strecke entstanden Handelszentren, deren Aufstieg eng mit dem Hellweg verbunden ist: Soest, Werl, Unna und Dortmund verdanken ihre Bedeutung dieser Route.

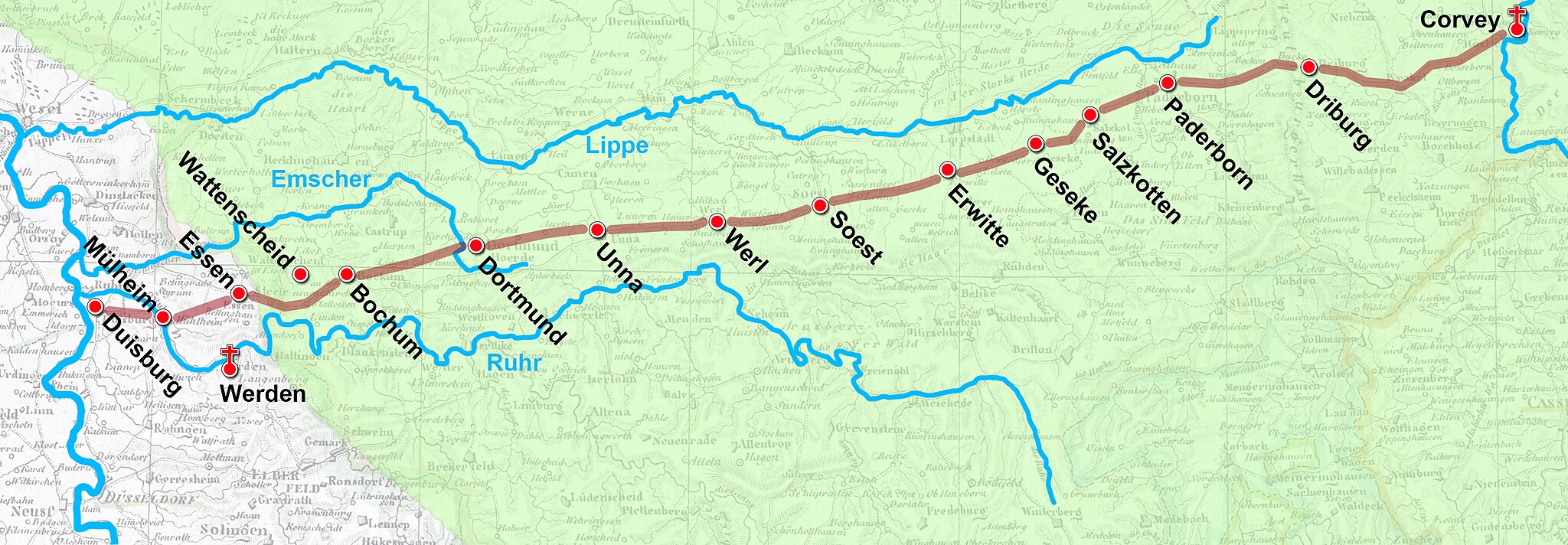

Foto: Georg Hennecke

Der Name „Hellweg“ wurde seit dem 9. Jahrhundert als Bezeichnung für bedeutende Fernstraßen verwendet. Während frühere Erklärungen mythologische, landschaftliche oder volksetymologische Bezüge herstellen, gilt in der heutigen Namensforschung die Ableitung von „hälden / helden“ = „neigen“ als die wahrscheinlichste Herkunft.

Damit bezeichnete „Hellweg“ ursprünglich wohl einen gut angelegten, leicht abschüssigen Hauptweg.

Der Hellweg in voller Breite: