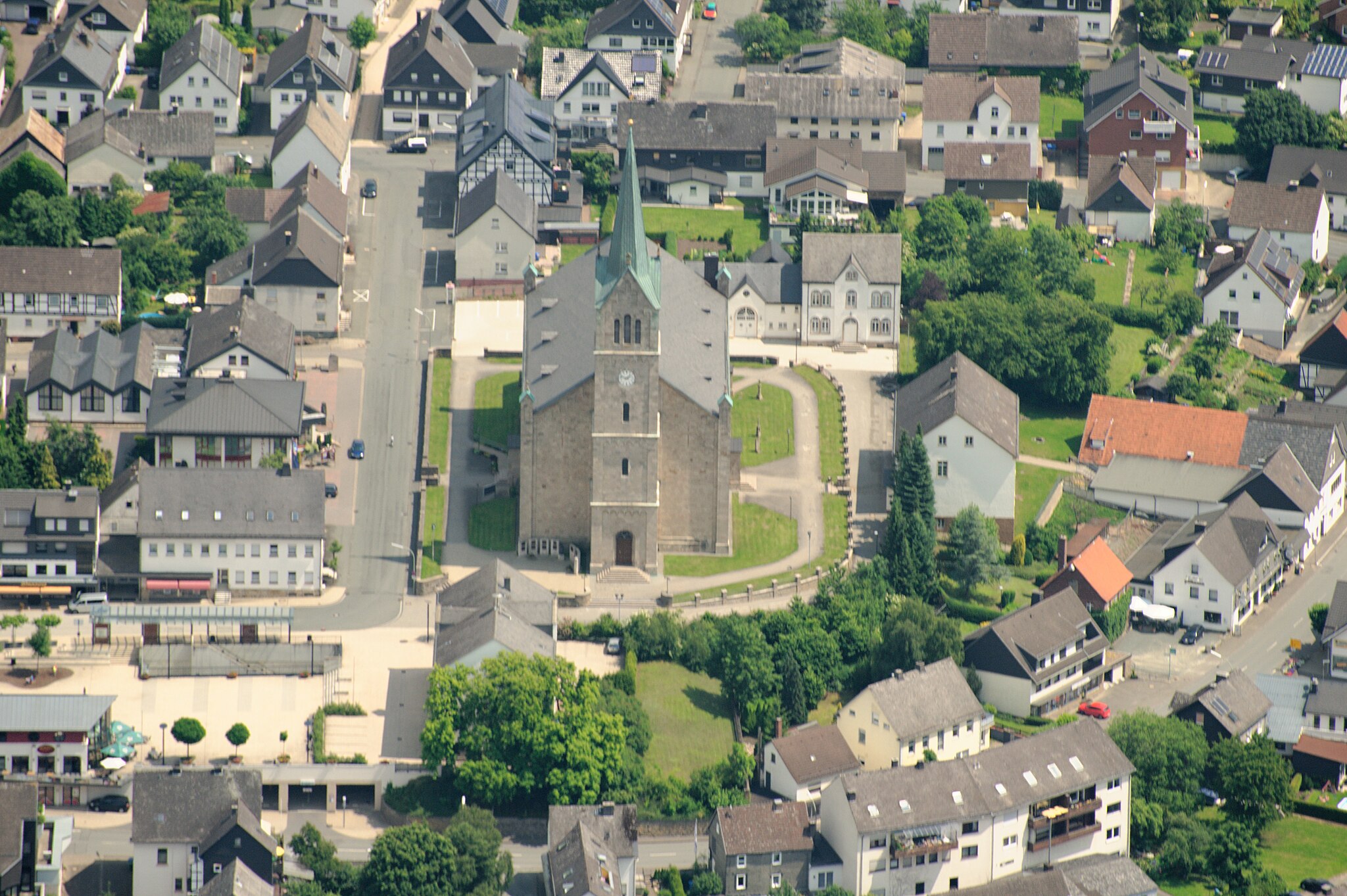

Foto: Georg Hennecke

Text: Sabina Butz

An einer alten Handels- und Heerstraße von Köln nach Leipzig, der sogenannten Heidenstraße, wurde 1144 in einer Urkunde des Erzbischofs Arnold I. von Köln die Stadt Medebach erwähnt. Im Gebiet des Herzogtums Westfalen bestanden zu Beginn der kölnischen Herrschaft nur zwei städtische Kommunen: Soest und Medebach. 1179 wurde Medebach von einem Vasallen Heinrichs des Löwen zerstört und im folgenden Jahr in das Herzogtum Westfalen eingegliedert.

Aus der Zeit davor ist fast nichts bekannt. Eine regelmäßige Besiedlung für den Raum Medebach darf ab etwa 420 v. Chr. angesetzt werden. Zur Römerzeit wohnten im Quellgebiet der Diemel die Chatten, und seit dem 8. Jh. sind sächsische Einwohner im Raum Medebach nachweisbar. Insgesamt war die Besiedlung bis ins späte Mittelalter eher dünn.

Das änderte sich erst in der Hansezeit (ab der Mitte des 12. Jh.). Kaufleute aus Westfalen waren maßgeblich an der Entstehung der Hanse beteiligt. Heute verbindet fast jeder Hamburg, Bremen und Lübeck mit der Hanse, allenfalls Soest ist noch bekannt. Medebach gehörte ebenfalls dazu, was uns nicht unbedingt mehr gegenwärtig ist. Seit 2012 trägt Medebach offiziell und stolz den Namenszusatz „Hansestadt“.

Der Dreißigjährige Krieg forderte in Medebach erhebliche Opfer: 1632 eroberten und plünderten hessische Truppen die Stadt, danach erfolgten fast jährlich weitere Plünderungen durch durchziehende Truppen. Die Bewohner flohen mehrfach in die umgebenden Wälder. Zusätzlich breitete sich 1636 die Pest aus, der 322 Menschen in Medebach zum Opfer fielen. Das Ende der Pest wird seit 1636 jährlich mit dem „Gelobten Fest“ am 24. Juni gefeiert.

Neben kriegsbedingten Schäden und Seuchen wurde Medebach im Laufe seiner Geschichte auch von verheerenden Bränden geplagt: Genannt seien nur die Brände von 1807, 1844 (fast vollständige Vernichtung der Kernstadt), 1849, 1900 und 1908.

Die Medebacher Bürger gaben jedoch nie auf, sondern machten sich an den Wiederaufbau ihrer Stadt.

Der Lebensunterhalt wurde über die Jahrhunderte hauptsächlich aus Ackerbau und Viehzucht bestritten. Daneben gab es zusätzliche handwerkliche Tätigkeiten wie Schuhmacherei, Tuchproduktion und Heimarbeit.

Manchmal hatten die Medebacher Bürger auch einfach Glück: So wurden sie im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) weitgehend von Kampfhandlungen verschont.

Infolge der Französischen Revolution (1789) und der sich anschließenden Kriege gelangte Medebach 1803 unter die Herrschaft von Hessen-Darmstadt und schließlich 1816 an das Königreich Preußen.

Medebach war und ist überwiegend katholisch geprägt, daran konnten auch die Preußen nichts ändern.

Die wechselvolle und spannende Geschichte Medebachs hat bis heute ihre Spuren hinterlassen: Die Pfarrkirche St. Peter und Paul (eine der größten Hallenkirchen im Erzbistum Paderborn) und die Andreaskapelle aus dem Jahr 1238 sind nur einige Beispiele. Eine äußerst bemerkenswerte Sitzmadonna in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Referinghausen gibt bis heute noch Rätsel auf – was bedeutet das Ei, das Maria in der rechten Hand hält?

Foto oben: Michael Kramer, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Der Ortsname Medebach beruht auf einen Gewässernamen, der als ‘Bach an einer mähbaren Wiese oder Weide’ zu umschreiben ist.