Text: Christel Zidi![]() Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

Beitrag mit ausschließlich faktenbasierter Darstellung

In der staubigen Sommersonne von Scharmede, einem kleinen Dorf bei Salzkotten, stand der Hof der Familie Schultheiß wie ein Bollwerk des Wohlstands. Heinrich, der älteste Sohn des reichen Großbauern, wuchs in einer Welt auf, in der Ehre, Besitz und Gottesfurcht gleichermaßen die Ordnung bestimmten. Doch über diesem Idyll lag ein Schatten – der Prozess gegen zwölf Frauen aus der Gegend, denen man Hexerei vorwarf. Heinrichs Vater, ein geachteter Schöffe, hatte zu ihrer Verurteilung beigetragen. Als jedoch der Sohn einer der Hingerichteten ihn öffentlich der Rechtsbeugung beschuldigte, veränderte sich etwas im jungen Heinrich. Was war das für eine Wahrheit, die sich so widerspenstig der Ordnung widersetzte?

Die Jesuiten in Paderborn formten den intelligenten, aber in sich gekehrten Bauernsohn mit harter Hand. Heinrich lernte, dass Zweifel gefährlich waren. In Köln und Würzburg wurde er weiter geschliffen – von Professoren, die die Hexenverfolgung nicht nur rechtfertigten, sondern als göttliche Pflicht predigten. Der Geist des Zeitalters durchdrang ihn: Glaube war Kampf, und die Welt voll unsichtbarer Bedrohungen. Schultheiß sog diese Überzeugungen auf wie dürres Holz das Feuer.

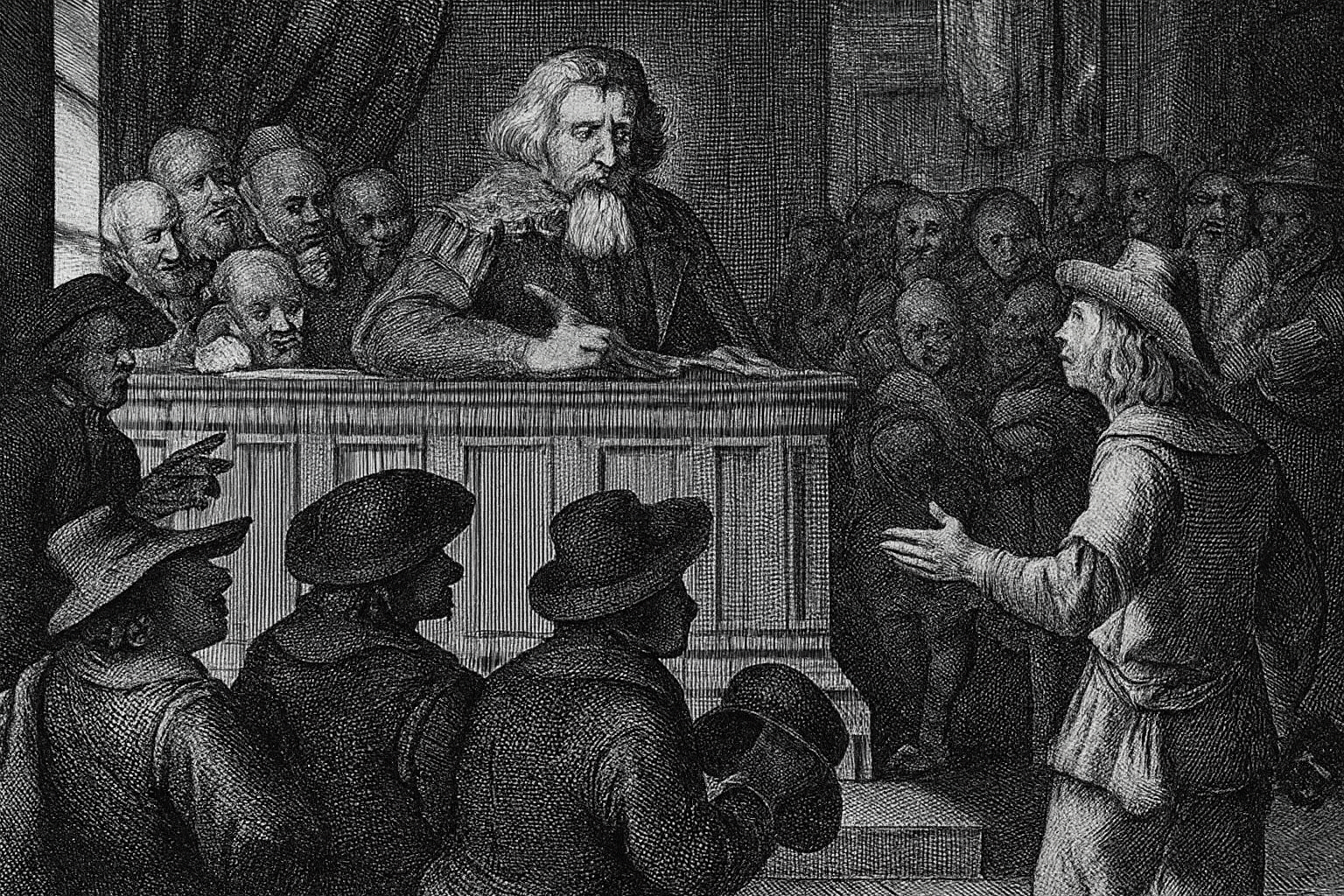

Der Hexenkommissar Heinrich Schultheiß

Bild: Public domain, via Wikimedia Commons

Er kam 1614 als kurfürstlicher Rat nach Arnsberg – geschickt, zuverlässig, mit einer fast fanatischen Akribie. Schnell gewann er das Vertrauen seiner Vorgesetzten. Auch den Brüdern von Fürstenberg – Dietrich, Bischof von Paderborn, und Kaspar, Landdrost in Westfalen – war der pflichtbewusste Beamte willkommen. Was ihn antrieb, blieb vielen rätselhaft. War es Gottesfurcht? Ein überhöhter Gerechtigkeitssinn? Oder doch die nie ganz vernarbte Schande der Kindheit, der Zweifel an der Schuld jener zwölf Frauen?

Als Vertreter des Fiskus wurde Schultheiß zum Werkzeug der Macht – und mehr noch: Er wurde zur Klinge. Die Verfahren, denen er vorstand, ließen wenig Raum für Unschuld. Suggestivfragen führten zum Ziel, und wenn nicht – dann eben die Folter. Er kannte keine Skrupel, nicht einmal gegenüber dem Bürgermeister der Stadt, Henneke von Essen. Die Wahrheit musste ans Licht – koste es, was es wolle. Und oft kostete es Leben.

Seine Erfolge blieben nicht unbelohnt: Heinrich wurde in den Adelsstand erhoben. Doch Ruhm war trügerisch in jenen unruhigen Zeiten. 1633, als protestantische Truppen Arnsberg bedrohten, floh er nach Köln. Aber wie ein Fluch kehrte er zurück, ungebrochen, und führte 1643 erneut Prozesse in Werl, bei denen das alte Lied erklang: Teufelspakt, Hexenflug, Sabbat. Die Namen wechselten, das Urteil blieb.

Dr. Heinrich von Schultheiß, wie er sich später nannte, starb 1646 in Arnsberg.

Bild oben ki-generiert by Microsoft Copilot